Con la missione Trasporter 13 di SpaceX è stata lanciata in orbita la costellazione dell’Agenzia Spaziale Italiana HERMES Pathfinder.

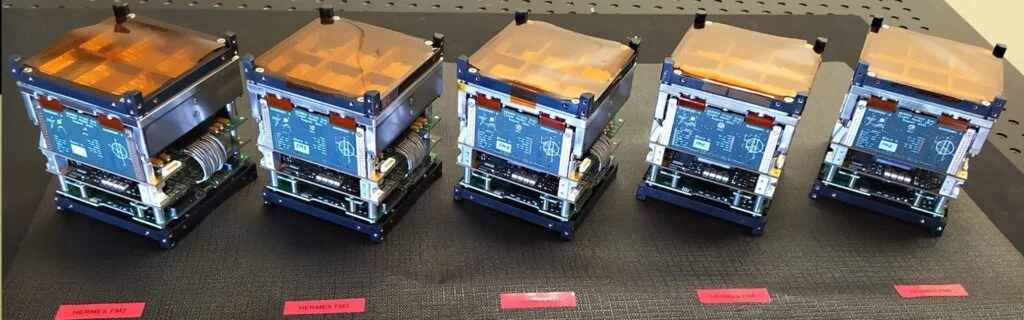

Immaginate una flotta di piccoli satelliti italiani, grandi più o meno come una scatola da scarpe allungata, lanciati nello spazio con un obiettivo ambizioso: scoprire e studiare i fenomeni più energetici e misteriosi dell’universo, i cosiddetti Gamma Ray Bursts (GRB).

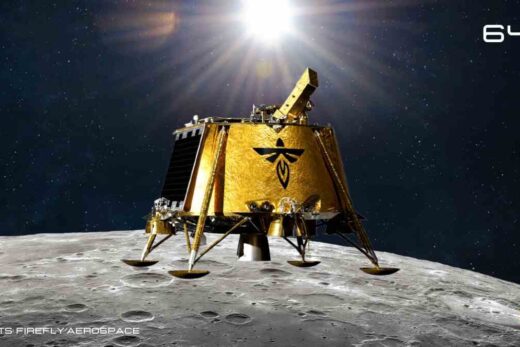

Questa è in sintesi la missione HERMES Pathfinder (High Energy Rapid Modular Ensemble of Satellites). Un progetto innovativo dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), realizzato in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e il Politecnico di Milano.

Il lancio di questi sei CubeSat di tipo 3U (circa 30x10x10 cm) è avvenuto r sabato 15 marzo 2025, alle ore 7:43 italiane, dalla base di Vandenberg in California, a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX. Prima di raggiungere le loro orbite, i satelliti sono integrati all’interno dello ION di D-Orbit, una sorta di “navicella madre” italiana che li rilascerà nello spazio in modo preciso.

Ma a cosa servono esattamente questi piccoli esploratori spaziali?

L’universo è teatro di eventi potentissimi, tra cui spiccano i Gamma Ray Bursts (GRB). Si tratta di esplosioni brevissime ma incredibilmente luminose, originate da galassie molto lontane. Gli scienziati ritengono che i GRB lunghi siano legati al collasso di stelle massicce, mentre quelli brevi potrebbero derivare dalla fusione di stelle di neutroni o di una stella di neutroni con un buco nero. Questi ultimi eventi sono anche forti candidati per l’emissione di onde gravitazionali. Il progetti apre la strada all’astronomia multimessaggero, ovvero l’osservazione degli stessi eventi cosmici attraverso diverse “messaggeri”: onde elettromagnetiche (come i raggi gamma) e onde gravitazionali.

Nonostante la loro brillantezza, i GRB durano pochissimo tempo, e questo rende difficile determinare la posizione nel cielo con la precisione necessaria per poterli studiare con i telescopi tradizionali, specialmente nella fase successiva all’esplosione primaria, il cosiddetto “afterglow”. HERMES Pathfinder nasce proprio per superare questo limite.

Come funzionano i piccoli satelliti di HERMES Pathfinder?

Ogni CubeSat è equipaggiato con rivelatori a stato solido SDD (Silicon Drift Detector) accoppiati a cristalli scintillatori, capaci di intercettare i raggi X e gamma emessi dai GRB. La forza della costellazione risiede nel suo numero: sei satelliti che lavorano in modo coordinato. Quando un GRB si verifica, viene rilevato da più satelliti in momenti leggermente diversi a causa della loro differente posizione rispetto alla sorgente.

Misurando con grande accuratezza questi piccoli ritardi temporali (< 0,05 secondi) tra le rilevazioni dei vari satelliti, e conoscendo con precisione la posizione di ogni satellite grazie al GPS integrato (< 100 metri), sarà possibile triangolare la posizione del GRB nel cielo con una precisione inferiore a 1 grado.

Per misurare questi ritardi temporali, il metodo principale utilizzato è la Cross-Correlation Function (CCF). Tuttavia, per i segnali più deboli, la CCF può diventare meno affidabile a causa del rumore nei dati. Per questo, i ricercatori hanno sviluppato un metodo kernel che pesa la distanza tra i singoli fotoni rilevati, dando maggiore importanza a quelli che più probabilmente provengono dallo stesso evento. Questo metodo promette di migliorare la capacità di localizzare anche i GRB meno intensi, sebbene richieda una maggiore potenza di calcolo.

Un’infrastruttura spaziale e terrestre coordinata

La missione HERMES Pathfinder non è solo tecnologia spaziale. Un ruolo cruciale è giocato dalle infrastrutture a terra. Il Mission Operation Center (MOC), responsabile della gestione operativa dei satelliti, ha sede presso Altec a Torino. Il Scientific Operation Center, dove i dati scientifici verranno processati e analizzati, si trova presso l’ASI Space Science Data Center a Roma.

Due stazioni di terra dedicate supporteranno le operazioni, ricevendo i dati dai satelliti e inviando comandi: una si trova a Spino D’Adda (Cremona), in Italia, e l’altra a Katherine, nel Northern Territory in Australia. Quest’ultima è gestita dall’Università della Tasmania in collaborazione con INAF e altre istituzioni.

Perché HERMES Pathfinder è così importante?

Questa missione rappresenta un passo avanti significativo nello studio dei Gamma Ray Bursts e dell’universo ad alta energia. La capacità di localizzare rapidamente e con precisione questi eventi aprirà nuove finestre per la comunità scientifica, permettendo ai telescopi terrestri e spaziali di puntare rapidamente verso la sorgente per studiarne l’evoluzione, il cosiddetto “afterglow”, e potenzialmente rivelare le loro controparti in onde gravitazionali.

Inoltre, HERMES Pathfinder dimostrerà l’efficacia di utilizzare costellazioni di nanosatelliti per l’astrofisica, aprendo la strada a future missioni spaziali più economiche e flessibili. La sfida di raccogliere e analizzare in tempo reale i dati distribuiti da una costellazione rappresenta un banco di prova fondamentale per le prossime generazioni di osservatori spaziali.

I satelliti HERMES Pathfinder verranno dispiegati uno a settimana a partire dalla settimana successiva al lancio, finito questo processo saranno pronti per scrutare l’universo profondo. Non ci resta che attendere i primi segnali da questa innovativa flotta spaziale italiana!